高山病の症状・予防策と予防薬ダイアモックスについて

高山病(こうざんびょう)は、高地の酸素の薄い環境に身体が適応できずに起こる症状の総称です。通常、標高2,500メートル以上の高所で発生しやすく、急激に高度を上げると身体の順応が追い付かなくなり様々な不調を引き起こします。主な症状には頭痛、吐き気、食欲不振、めまい、全身の倦怠感、睡眠障害などがあり、一般的に「山酔い」とも呼ばれます。多くの場合これらの症状は数日かけて高度に慣れることで軽快しますが、順応が不十分だと高所肺水腫(肺に水が溜まり呼吸困難になる)や高所脳浮腫(脳にむくみが生じ意識障害等を来す)に進行する危険性もあります。高山病は命に関わる重篤な状態に至ることもあるため、事前の知識と準備がとても重要です。

高山病の予防方法(高度順応と対策)

高山病は適切な対策を行えば予防が可能です。基本は薬に頼らず、高度順応(アクセリマタイズ)を心がけることです。具体的な予防策として、以下のポイントが挙げられます。

- 徐々に高度を上げる: いきなり高所に行かず、可能であれば段階的に高度を上げて体を慣らす計画を立てます。標高の高い場所へはゆとりのある日程で向かい、一旦2,000m級の地点で1~2泊するなどして高度に順応する時間を確保すると効果的です。

- 無理のないペース配分: 登山や高地での行動はゆっくりとしたペースで行い、急激な高度変化を避けます。到着直後は激しい運動を避け、自分のペースで深呼吸しながら行動しましょう。

- 十分な水分補給: 高所では高度順応の過程で利尿が促進されるため体が脱水気味になります。意識的に水分をこまめに摂取し、尿や呼吸で失われる水分を補いましょう。ただし過剰な水分摂取は低酸素下で心臓に負荷をかける恐れもあるため、心臓に持病のある方は医師に相談してください。

- 体調管理と生活習慣: 高地へ行く前から体調を整えておくことが大切です。特に前日は十分な睡眠を取り、アルコール摂取は控えめにしましょう。高所ではアルコールがまわりやすく脱水を助長する上、酔った状態は高山病初期の症状と紛らわしく対処が遅れる原因になります。また、睡眠薬の服用も呼吸抑制につながるため可能な限り避けてください。

- 事前の高度順応トレーニング: 余裕があれば出発前に中程度の高地での登山や低酸素環境トレーニングを行いましょう。たとえば週末に標高2,000m級の山に登るなどしておくと、高所環境への耐性がつきやすくなります。高度順応用の低酸素室を備えた施設も一部にありますが一般利用は限られるため、できる範囲で構いません。

以上のような予防策を組み合

わせることで、高山病の発症リスクを大幅に下げることが期待できます。ただしそれでも不安がある場合や、日程上どうしても急激な高度上昇が避けられない場合には、医療用の予防手段を併用することも検討します。

高山病予防薬「ダイアモックス」とは

高山病の医学的な予防策として有名なのがダイアモックス(一般名:アセタゾラミド)という薬です。元々は緑内障やてんかんの治療薬ですが、高所環境での高山病予防および症状緩和にも効果があることが知られています。ダイアモックスは日本では保険適用外(自由診療)の薬剤ですが、高山病予防の目的で医師の判断により処方されます。飲めば必ず高山病を防げるというものではありませんが、一定の予防効果が期待できます。

ダイアモックスの作用機序

ダイアモックスは体内で炭酸脱水酵素という酵素を阻害し、腎臓での重炭酸イオンの再吸収を抑えることで血液を酸性寄りに変化させます。その結果、呼吸中枢を刺激して呼吸数を増やし、体内に取り込む酸素量を増加させる作用があります。また脳の血管を拡張させて脳への血流と酸素供給を改善する効果も指摘されています。平たく言えば、ダイアモックスは体をだまして呼吸を深く速くさせ、高所での低酸素状態に対する順応を早める薬ということができます。そのため急激な高度上昇を余儀なくされる場合や、過去に高山病になりやすかった方が高所に行く際に予防的に用いられます。逆に、高度順応が順調に進んでいる人に無理に使う必要はなく、症状がない段階で漫然と服用するのは好ましくないとも言われています。

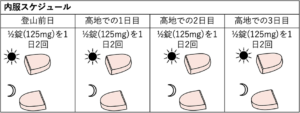

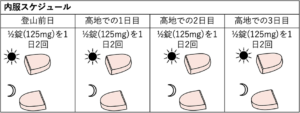

ダイアモックスの服用方法(予防目的の場合)

予防目的でダイアモックスを使用する場合は、高地に到着する24時間前(前日)から服用を開始し、その後は高地滞在中の最初の2~3日間、継続して服用するのが標準的な方法です。具体的な用量は通常1日あたり125mg(錠剤半錠)を2回、または250mgを2回に分けて服用します。つまり、一日合計250mgを内服します。

服用中は十分な水分を摂ることも心掛けてください。ダイアモックスには軽い利尿作用があり、尿量が増えて脱水傾向になる可能性があるためです。なお、高山病予防のために服用を始めた後でも高山病症状が出てしまう場合があります。その場合でも慌てず、予防量の倍量である治療量(例:250mg錠なら1回1錠を1日2回)に増量して治療目的で継続しつつ、頭痛薬の併用など対症療法を行います。症状が悪化する場合は無理をせず速やかに高度を下げる(下山する)ことが最も重要です。

注意: ダイアモックスはあくまで補助であり、「これさえ飲めば大丈夫」という万能薬ではありません。予防薬に頼りすぎず、前述の高度順応策(ゆっくり高度を上げる、水分補給をする等)を並行して実践することが重要です。

ダイアモックスの副作用と使用上の注意

副作用: ダイアモックスは比較的安全な薬ですが、いくつかの副作用が報告されています。よくみられるのは手足のしびれ感や頻尿、味覚の変化(炭酸飲料の味が変わる等)、軽いめまいなどです。これらは薬が効いているサインでもあり、一時的なもので深刻なものではないことがほとんどです。重篤な副作用は稀ですが、極めてまれにアレルギー反応(アナフィラキシーショック)や電解質異常、血液の酸塩基平衡の乱れなどが起こる可能性があります。特にサルファ剤といわれる抗生物質にアレルギーのある方はダイアモックスを服用できませんので必ず事前に医師にお伝えください。

使用上の注意: ダイアモックスは医師の処方が必要な医薬品です。高山病予防のために使用したい場合は、必ず事前に医師の診察を受け、現在の健康状態や他に服用中の薬との相互作用について確認してもらってください。また、服用中も体調の変化に注意し、異常を感じた場合は早めに医療機関に相談してください。ダイアモックスを予防的に服用していても完全に高山病を防げるわけではないことも心得ておきましょう。油断せず高所での無理な行動を避けることが大切です。

【事例】ダイアモックス処方による高山病予防の実際

40代の男性で「富士山に登った際に激しい頭痛と吐き気でつらい思いをした」経験のある方が、今度ヒマラヤトレッキングで5,000m級の登山に挑戦するにあたり当院に相談にいらっしゃいました。過去の高山病発症歴があることからリスクは高めと判断されます。この患者さんにはまず基本的な高度順応のコツ(無理のない計画、水分と休息、前泊の検討など)を丁寧に説明しました。その上で、予防策の一つとしてダイアモックスの処方をご提案しました。

患者さんは出発の前日からダイアモックス服用を開始し、登山中も指示通り内服を続けました。その結果、高度4,000mを超えた辺りで軽い頭痛があったものの、以前富士山で経験したような酷い症状に悩まされることはなく、計画していた行程を無事に完遂されました。下山後の診察では「お薬と事前の対策のおかげで安心感があった。丁寧に説明してもらえたので不安が和らいだ」と感想をいただきました。このように適切な指導と予防薬の併用によって、高山病リスクの高い方でも安全に高所を楽しめた一例と言えるでしょう。もちろん個人差はありますが、事前準備と医療の力で高山病を防げる可能性は高まります。

本多内科医院での対応

当院(本多内科医院、横浜市神奈川区反町)では、高所へ赴く方への高山病予防相談およびダイアモックス処方に対応しております。高山病に対するダイアモックスの処方は公的保険が利かない自由診療となりますが、診察後、その日のうちにお薬をお受け取りいただくことが可能です。近隣の一般的な内科クリニックでは高山病予防薬の在庫や処方経験がない場合も多く、事前相談なしに急に頼んでも対応できないケースがあります。その点、当院では事前にご連絡いただければスムーズにご用意でき、高所旅行の日程が迫っている場合でも迅速にサポートいたします。また、処方にあたっては医師が服用方法や副作用について詳しくご説明し、疑問や不安にも丁寧にお答えしています。初めて高所に行かれる方でも安心して臨めるようサポートすることが当院のモットーです。

地元である横浜エリアだけでなく、遠方から高山病予防のご相談に来られる患者さんもいらっしゃいます。

まとめ

高山病は適切な予防策を講じることで恐れる必要はぐっと少なくなります。ゆっくりとした高度順応や体調管理に加え、場合によってはダイアモックスのような予防薬の力を借りることで、高所への旅や登山を安全に楽しむことができます。もし、高地へのご旅行や登山をご計画中で不安がある方は、どうぞお気軽に本多内科医院にご相談ください。当院では豊富な知識と経験に基づき、あなたの大切な挑戦を万全の体制でサポートいたします。安全対策を万全にして、美しい高所の旅を存分にお楽しみください。

🏥 診療科:内科、循環器内科

🔷 総合内科専門医、循環器内科専門医

📍 Myクリニック本多内科医院(横浜市神奈川区反町4丁目27-1)

この機会に下記の当院公式LINEをご登録ください。

ワクチンの予約に使用できる他、今後多方面での展開を考えております。

監修: Myクリニック本多内科医院 院長 本多洋介