早期発見がカギ!心不全4つのステージと治療の選択肢

「階段で息が切れるのは年齢のせいかな」「夕方になると足がむくむ」——そんな日常の小さな違和感が、実は心不全のサインであることがあります。心不全は“ある日突然”ではなく、静かに進行する病気です。だからこそ、早く気づき、早く対処することが何より大切です。そして現在、心不全は4つのステージに分けて考えられています。このステージ分類で重要なことは「心不全は予後の悪い病気であるため、症状が出てくる前の段階も心不全と考え、早期から治療介入を行いましょう」ということです。 この記事では、循環器内科専門医の立場から、心不全の4つのステージ(A~D)と治療の選択肢を、実際の症例を交えながらわかりやすくご説明します。心不全で治療されている方が、もしくはその疑いがある方々が「今の自分はどの段階か」「今日から何をすべきか」がはっきりするよう意識してまとめました。心不全とは?——“心臓のはたらき”が弱った状態

日本循環器学会では「心不全」とは「なんらかの心臓機能障害,すなわち,心臓に器質的および /あるいは機能的異常が生じて心ポンプ機能の代償機転が破綻した結果,呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し,それに伴い運動耐容能が低下する臨床症候群」と定義する、と示しています。少し難しいので、分かりやすく、心不全は「心臓に何らかの異常が起きて苦しくなったり浮腫んだりする状態」と思って差し支えありません.代表的な症状は、動作時の息切れ、足や顔のむくみ、横になると息苦しい、短期間での体重増加(2~3日で2kg以上)など。原因として多いのは高血圧・心筋梗塞後・弁膜症・心筋症などで、これらが長年かけて心臓に負担をかけ、徐々に症状が現れてきます。“慢性心不全とは?初期症状から急性増悪までを徹底解説”の記事はこちらもご覧ください

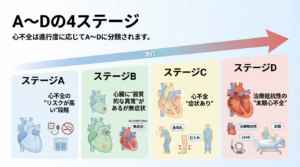

A~Dの4ステージ:今の位置を知ることが第一歩

心不全は進行度に応じてA~Dに分類されます。自分がどこにいるのかを知ることで、取るべき対策がはっきりします。ステージA:心不全の“リスクが高い”段階

高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満・喫煙・家族歴などがあるが、心臓の異常も症状もまだない状態です。つまり「本人は心不全だとは思っていない」状態です。 → 生活習慣の見直しと基礎疾患の治療を行うことで“発症そのもの”を防ぐことを目標とする段階です。ステージB:心臓に“器質的な異常”があるが無症状

心臓超音波検査で左室肥大や軽度の弁膜症、心筋梗塞後の瘢痕などが見つかる段階です。「心臓に何らかの異常はみられるが、症状はまだない」状態です。 → 適切な薬物治療と定期フォローを行うこと、症状が出る、ステージCに進む前に進行を止めることが狙いです。ステージC:心不全“症状あり”

息切れ・むくみ・夜間の呼吸苦・倦怠感などが出ている段階。多くの方がここで受診されます。 → ファンタスティック4と呼ばれる薬物療法(β遮断薬、AARNI、SGLT2阻害薬、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)を行います。浮腫や体液貯留が目立つ場合には利尿剤も追加します。また、生活習慣の改善として、塩分・水分管理、有酸素運動を中心とした心臓リハビリテーションが重要です。ステージD:治療抵抗性の“末期心不全”

安静時や軽労作にも息苦しさや動悸を感じる状態で、入退院を繰り返す段階です。 → 補助人工心臓や心臓移植などの先進的医療、もしくは苦痛を取り除くことが中心となる緩和ケアなどの検討が必要になります。

実際の症例:早く気づけば、生活は変えられます

症例1:70代男性(ステージC)

高血圧と糖尿病がある方。忙しさから通院が途切れ、数か月前から階段での息切れと夕方の足のむくみが悪化。当院受診時、心エコーで心臓のポンプ機能の低下を確認し、心不全(ステージC)と診断しました。入院加療を行い、体液バランスを整え、利尿薬・β遮断薬等などを導入しました。退院後は減塩(1日6g目安)と体重・血圧・脈拍の家庭記録を実施していただき、3か月で息切れは日常生活で気にならない程度に改善しました。 考察)今回のケースは症状が出てからの受診となりましたが、投薬の調整により何とか心不全症状の管理を得ました。しかし、今後も投薬加療は障害継続していく必要があります。ステージA・Bなどのもっと早い段階で介入できれば、心機能の悪化や入院加療を避けられた可能性があります。症例2:60代女性(ステージB)

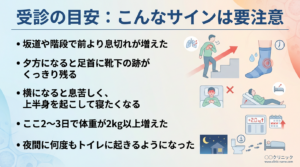

健診の心電図異常をきっかけに受診。心エコーで軽度の左室肥大を確認しましたが、症状は無く、ステージBの心不全と判断しました。血圧の目標を再設定し、生活指導とARNI(エンレスト)による薬物治療を開始しました。以後血圧管理を行いながら、定期的な心臓超音波検査で経過をみています。 考察)早期にステージBであることが確認でき、ARNIによる治療を開始しました。症状がなくても「見つけて、整える」ことで心不全のステージの悪化を食い止めることが出来ます。受診の目安:こんなサインは要注意

※これらの症状は心不全のステージCのサインです!• 坂道や階段で前より息切れが増えた

• 夕方になると足首に靴下の跡がくっきり残る

• 横になると息苦しく、上半身を起こして寝たくなる

• ここ2~3日で体重が2kg以上増えた

• 夜間に何度もトイレに起きるようになった

一つでも当てはまる場合は、早めの受診をお勧めします。早期の受診は、入院や再発を防ぐ近道です。

検査と診断:今の心臓を“診る”

当院では症状と診察に加え、必要に応じて以下を組み合わせて評価します。 • 心電図:不整脈や左室肥大、心筋虚血の手がかり • 胸部レントゲン:心拡大や肺うっ血の有無 • 心臓超音波検査:心臓の動き・弁の状態・ポンプ機能を直接評価 • 血液検査(NT-proBNPなど):心臓への負担を数値化 • 血圧・脈拍・酸素飽和度の確認 “検査が怖い・時間がかかるのでは”という不安に寄り添い、受診日当日に必要な検査を行います。ステージ別の治療と生活のポイント

ステージA:発症予防が主役

生活習慣を整え、減塩、適正体重の維持、禁煙、節酒を行います。高血圧・糖尿病・脂質異常症は目標値を決めて一緒に管理していきましょう。軽い有酸素運動(速歩など)も日々の中に取り入れていきます。ステージB:薬で“先手を打つ”+ステージAでの治療

ACE阻害薬/ARB、ARNI、β遮断薬など、心臓への負担を減らす薬を用いることがあります。高血圧がある方では特に心保護作用のあるARNI(エンレスト)が効果的と考えています。また、定期的な心臓超音波検査で変化を確認し、変化があれば早めに対応します。ステージC:薬物療法+心臓リハビリ+自己管理

ファンタスティック4と呼ばれる薬物療法(β遮断薬、AARNI、SGLT2阻害薬、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)を行います。浮腫や体液貯留が目立つ場合には利尿剤も追加します。日々の体重測定(同じ時間・同じ服装)、塩分・水分管理、睡眠と活動量のバランスが再入院予防のカギです。当院では「心不全手帳」を用いて管理しています。必要に応じて管理栄養士やリハビリスタッフとも連携します。ステージD:高度な治療の継続と生活の質(QOL)維持の両立

補助人工心臓・心臓移植が必要なケースでは、迅速に専門施設と連携します。年齢や背景によってはこれらの治療を行えない場合もありますので、その際には息切れなどの心不全症状の緩和を目指す緩和医療も並行して行い、患者さんとご家族の希望を丁寧に伺います。通院が困難な方に対しては訪問診療での介入も行います。「心不全」に関するよくある質問

Q. 心不全は“治る”のですか?A. 心不全は”付き合っていく”病気と言われています。一度弱った心機能を完全に元に戻すことは難しい場合が多いです。しかし、適切な治療と生活習慣の改善で“良い状態を保つ”ことは可能です。早期発見・早期介入は重要で早期から介入すれば、より予防効果は高いと言われています。

Q. 運動しても大丈夫?

A. 症状や心機能に合わせた“安全な範囲の運動”はむしろ推奨されています。適切な運動は、体力の向上や筋力の維持、さらに心臓の負担を減らすことにもつながりますので、積極的に行うことがすすめられています。医師からの注意点を守り、病状にあわせて軽い運動から始めましょう。

Q. 塩分はどのくらい?

A. 目安は1日6gです。しかし、自宅で塩分6gは中々難しいので、まずは”今までよりも減らしていく”ことを目標にします。外食や加工食品は塩分が多くなりがちなので、上手に選ぶ工夫を一緒に考えます。ご希望があれば栄養指導などもご紹介いたします。

Q. 心不全のステージって心機能と関係ある?

A. 心不全には心機能(左室収縮能 EF; ejection fraction)で分けた分類もあるのですが、心不全の4つのステージは”心臓の機能”ではなく、”心不全の状態や程度”で分類したものになります。

心機能別の心不全の分類についてはこちらの記事もご覧ください。

「心不全には3つのタイプがあるって知ってた?HFpEF、HFmrEF、HFrEFを循環器内科専門医がやさしく解説」

本多内科医院の強み——“いま困っている”に寄り添う体制

• 循環器内科専門医が診察:症状の小さな変化も見逃さず、必要な検査・治療へスムーズにご案内します。• 予約なしで受診可:息切れやむくみなど、気になる症状が出た“そのとき”に相談できます。

• 当日の心臓超音波検査などの対応:心臓の動きや弁膜症の有無を当日に確認します。不安を少しでも早く減らせるような診療を心がけています。

• 生活習慣病から心不全まで“一貫診療”:総合内科専門医、循環器内科専門医として血圧・血糖の管理、薬の調整まで当院で治療を完結します。

• 訪問診療に対応:通院が難しい方や退院後の再発予防を在宅でしっかりサポートします。地域のケアマネージャー、訪問看護ステーションと密に連携を行っていきます。

• 地域連携:高度な治療が必要な場合は近隣の基幹病院へ速やかにご紹介します。退院後は再び外来で丁寧に診察させて頂きます。

“これって心不全?”受診を迷っている方へ:今日からできる“3つの自己チェック”

1. 体重:毎朝、同じ条件で測る(前日比+1kg/数日で+2kgは相談の目安)2. むくみ:足首やすねの部分を軽く押して跡が残るかどうか

3. 息切れ:1階分の階段で以前より苦しくないか

一つでも気になる点があれば、遠慮なくご相談ください。もし”心不全”が症状の原因であれば、早期の介入が必要です。

まとめ——“いま”の行動が未来を守ります

心不全は、早期に見つけて適切に治療し、生活を整えることで、長く安定した日常を取り戻せる病気です。症状が出る前のステージA・Bでの介入はもちろん、ステージCでも、適切な治療と自己管理で再入院を防ぎ、生活の質を保つことができます。「年齢のせい」や「こんなもんだろう」と片づけずに、気になる症状がある際には一度診察を受けてみませんか。まずは状態を知ることが重要です。横浜市神奈川区の本多内科医院は、予約不要での受診、循環器内科専門医による当日の診察、在宅医療まで対応可能な診療で、あなたとご家族の不安に寄り添います。 気になる症状や健診異常があれば、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの“今”の一歩が、これからの毎日を大きく変えます。📞 電話:045-755-3039

📧 メール:mychondaiin@gmail.com

🏥 診療科:内科、循環器内科

🔷 総合内科専門医、循環器内科専門医

📍 Myクリニック本多内科医院(横浜市神奈川区反町4丁目27-1)

この機会に下記の当院公式LINEをご登録ください。ワクチンの予約に使用できる他、今後多方面での展開を考えております。監修: Myクリニック本多内科医院 院長 本多洋介