心不全には3つのタイプがあるって知ってた?HFpEF、HFmrEF、HFrEFを専門医がやさしく解説

心不全と聞くと、皆さまどんなイメージをお持ちでしょうか?「心臓の動きが悪くなる怖い病気」というイメージがあるかもしれません。実際、心不全では心臓のポンプとしての機能が落ちることで、息切れや足のむくみ(浮腫)などの症状が現れ、放っておくとだんだん悪化していくことが多い病気です。現在では様々な薬が登場し、早期から適切な治療を行えば、症状をコントロールし、生活の質を維持することも可能となっています。当院でも循環器専門医が常に最新の知見に基づいて心不全の診療にあたっています。

この記事では、本多内科医院(横浜市神奈川区)より心不全の3つのタイプについてやさしく解説します。

心不全で入院した患者さんの中では「心臓の動きが悪くなっていませんが、心不全という状態で身体に水が多く溜まっている状態です」と言われ、疑問に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。専門用語でHFrEF・HFmrEF・HFpEFと分類される心不全について、「心機能は正常なのに心不全?」といった疑問も含め、順番に見ていきたいと思います。

心不全とはどんな病気?症状や原因の基礎知識

日本循環器学会では「心不全」とは「なんらかの心臓機能障害,すなわち,心臓に器質的および /あるいは機能的異常が生じて心ポンプ機能の代償機転が破綻した結果,呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し,それに伴い運動耐容能が低下する臨床症候群」と定義する、と示しています。少し難しいので、分かりやすく

、心不全は「心臓に何らかの異常が起きて苦しくなったり浮腫んだりする状態」と思って差し支えありません.心臓が血液を送り出す力が弱まると、体に血液が滞り「うっ血」が起こり、肺や足に水分が溜まって呼吸困難や足のむくみを引き起こすということです。心不全の原因は多岐に渡り、心筋梗塞(心臓の血管が詰まる・狭くなる)や高血圧、心臓弁膜症、心筋症、不整脈など様々なものがあります。

症状としては浮腫み(むくみ)や息切れが典型的な症状ですが、高齢の方では「なんとなく元気がない」「食欲がない」といったサインが心不全悪化の兆候である場合もあります。これらの症状が続いており、「もしかして心不全かも?」と感じたら早めに循環器内科の専門医に相談することが大切です。

『慢性心不全とは?初期症状から急性増悪までを徹底解説』の記事はこちらもご覧ください。

心不全は「駆出率(EF)」で3つのタイプに分かれます

一口に心不全といっても、実は心臓のポンプ機能(左室駆出率、EFと呼びます)の程度によって3つのタイプに分類されることをご存じでしょうか。左室駆出率(EF)とは、心臓の左心室が一回の拍動で送り出す血液の割合を示す数値です。心臓がどれだけちゃんと心臓が血液を送り出せているかという指標になります。

健康な心臓ではEFがおよそ55~70%と保たれています。このEFの値に基づき、現在は次の3つのタイプの心不全に分類されています。

- HFrEF(ヘフレフ): EFが40%未満に低下したタイプの心不全です。昔の心不全の概念は心不全=心機能が低下したものでした。心臓の収縮する力(ポンプ機能)が著しく落ちている状態を示します。

- HFmrEF(ヘフエムレフ): EFが40~49%程度と少し心機能が低下した、中間的なタイプの心不全です。近年提唱された新しい分類になります。

- HFpEF(ヘフペフ): EFが50%以上保たれているにも関わらず起こる心不全を示します。一般的に「心機能が落ちていない心不全」という状態です。心不全が心臓の収縮だけで起こるわけではないということを表しています。

EFの“r”はreduced(低下した)、“mr”はmid-range(中間の)、“p”はpreserved(保たれた)を意味しています。それでは、それぞれのタイプについて具体的に見てみましょう。

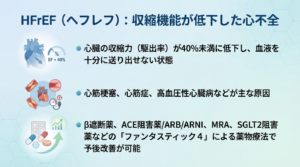

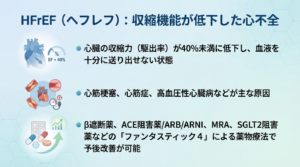

HFrEF(ヘフレフ):収縮機能が低下した心不全

HFrEFは「Heart Failure with reduced Ejection Fraction」の略で、その名のとおり心臓の収縮する力(駆出率)が低下した心不全で。

例えば、当院に通院していらっしゃるAさん(50代・男性)は数年前に大きな心筋梗塞を起こし、左心室の筋肉にダメージを負いました。しかし、その後定期的な通院をしておらず、最近は少し動いただけで息切れし、足のむくみも出現してきたため、受診されました。心エコー検査(超音波検査)を受けたところ、EF(駆出率)は35%と正常の半分程度まで心機能が低下しており、HFrEFタイプの心不全と診断されました。

AさんのようにHFrEFでは、心臓が十分に血液を送り出せない状態になっています。主な原因として心筋梗塞など虚血性心疾患による心筋のダメージや、ウイルスなどによる心筋症、長年の高血圧により心臓に負担がかかる高血圧性心臓病と言われる病気の末期の状態などが挙げられます。HFrEFでは症状(息苦しさ、倦怠感、浮腫など)が顕著になりやすい一方、現在は治療法がある程度確立しているタイプでもあります。近年の研究で、HFrEFでは複数の新しいお薬を組み合わせることで心不全の悪化を防ぎ、寿命を延ばすことができることがわかっています。たとえばβ遮断薬やACE阻害薬/ARB/ARNI、MRA(抗アルドステロン薬)、SGLT2阻害薬などはHFrEF患者さんの予後を改善する標準治療として用いられています

。HFrEF患者さんの治療においては「ファンタスティック4」と呼ばれる適切な薬物療法と生活習慣の管理によって、弱った心臓の負担を減らし、症状の安定を図ります。HFrEFと診断されても、適切な治療を続けることで日常生活を不自由なく過ごすことも目指すことが出来ます。当院でも必要に応じて最新のガイドラインに沿ったお薬を組み合わせ、心不全の悪化予防に努めています。

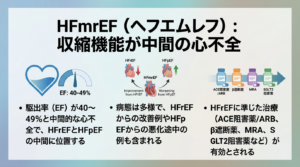

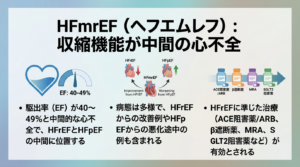

HFmrEF(ヘフエムレフ):収縮機能が中間の心不全

HFmrEFは「Heart Failure with mid-range Ejection Fraction」の略で、EFが40~49%程度の中間的な心不全を指します。いわばHFrEF(EF低下)とHFpEF(EF正常)の中間に位置するタイプの心不全です。Bさん(60代・男性)は高血圧と糖尿病の持病がありましたが心筋梗塞の既往はなく、ここ数年で徐々に運動時の息切れが気になるようになりました。当院で検査したところEFは45%とやや低下しており、症状と合わせてHFmrEFタイプの心不全と判断しました。Bさんの場合、大きな心臓発作はありませんでしたが、長年の負担で心臓のポンプ機能が少し弱ってきた状態と言えます。

HFmrEFというカテゴリーは比較的最近になって定義されたものです。HFrEFやHFpEFに比べ患者数が少なく、実は病態や特徴はまだ完全には解明されていません。一部には、かつてEFが低かった人が治療によってEFが改善してこの範囲に入ったケース(HFrEFからの改善例)や、逆にEFが正常だった人が悪化しつつある途中のケース(HFpEFから低下してきた例)も含まれると考えられています。そのためHFmrEFの患者像は多様で分かっていないことも多いのですが、統計的にはHFrEFに近い背景(比較的男性が多く、冠動脈疾患〔狭心症や心筋梗塞〕の合併が多い)が指摘されています。治療に関してもHFmrEF単独を対象にした大規模試験はなく、明確な指針は定まっていませんが、HFrEFで有効とされるお薬(ACE阻害薬やARB、β遮断薬、MRA、SGLT2阻害薬など)がHFmrEFでも有効である可能性が報告されています。Bさんの場合も、HFrEFに準じた血圧コントロールや利尿薬によるうっ血改善などを行いました。

HFmrEFは「心機能が悪化していく途中の段階かもしれない」と捉え、HFrEFへの進行に注意しながら経過観察を行い、心不全症状があれば、HFrEFに準して治療を続けていくことが大切です。

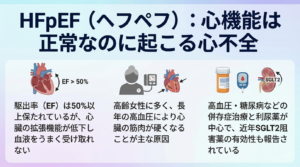

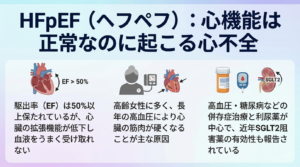

HFpEF(ヘフペフ):心機能は正常なのに起こる心不全

HFpEFは「Heart Failure with preserved Ejection Fraction」の略で、その名のとおり心臓の収縮する力(駆出率)が保たれた心不全です。Cさん(70代・女性)は長年高血圧の治療を受けずに過ごしていましたが、最近階段を上がるとひどく息切れし、足のむくみも出現したため受診しました。心エコー検査ではEFは60%と心機能自体は正常範囲でしたが、レントゲンでは胸水を認めており、採血検査でもNT pro BNPという心不全のマーカーと言われる数値が上昇しており、心不全の診断となりました。それでも症状があることにCさんは驚き、「心機能は正常なのに心不全と言われました…なぜですか?」と不安そうに尋ねられました。実はこれこそがHFpEFタイプの心不全なのです。Cさんの場合、心臓のポンプ機能(収縮力)は維持されていますが、心臓の広がりが悪くなり、十分に拡張が出来ず、血液をうまく受け取れない状態になっていました。このため心臓に戻ってくる血液が行き場を失い、体に血液が滞って肺や足にむくみを生じさせていたのです。

HFpEFではこのように「心臓の収縮力は正常なのに心不全症状が出る」ことが特徴です。以前は心不全=収縮不全(HFrEF)と思われていましたが、その後の研究で心不全患者の約半数はHFpEF(駆出率が保たれた心不全)であることがわかってきました。特に高齢の女性に多く見られ、原因としてもっとも多いのは長年の高血圧だとされています。高血圧などにより心臓に負荷がかかり続けると、次第に心臓の筋肉が厚く硬くなってしまい、硬い風船を膨らませるには力がいるように、心臓の壁が厚く硬くなると拡張(血液を受け入れること)に大きな負担がかかり、十分血液を取り込めなくなります。その結果、収縮する力は保たれていても拡張不全によって一回あたりに送り出せる血液量(心拍出量)が不足し、全身への血流が滞ってしまうのです。収縮する力が正常だからといって、決して安心はできません。実際、HFpEFの予後(経過)はHFrEFと同程度に厳しいことも分かっており、近年ますます注目されるようになりました。

HFpEFに対する治療法は、残念ながらHFrEFほど確立されていません。HFrEFでは有効な薬物療法がいくつもありますが、HFpEFでは同じ薬を使っても生存率(生命予後)を明確に改善できないことが報告されてきました。理由としてはHFpEFの原因が心臓の筋肉だけの問題では無いということが考えられています。そのためHFpEFでは、まず原因となっている高血圧や糖尿病、心房細動などの併存症をしっかり治療すること、そして心不全によるうっ血症状に対して利尿薬でむくみ・息苦しさを和らげる対症療法が中心となります。

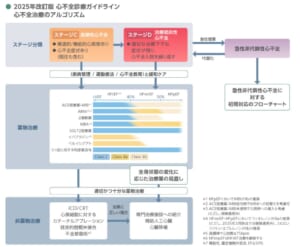

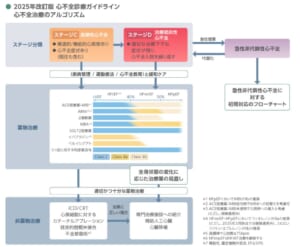

しかし、近年、一部の新しい心不全治療薬(「ファンタスティック4」の1つであるSGLT2阻害薬など)がHFpEF患者さんにも有効な可能性が報告されており、『2025年改訂版心不全診療ガイドライン』ではHFpEFにSGLT2阻害薬が推奨クラスIとされ、初めてガイドラインの上でもHFpEFに対する治療薬として認められました(下の図もご覧ください)。HFpEFと診断された場合、適切な体重管理や塩分制限、血圧コントロールを行いながら定期的に心臓の状態をチェックし、悪化の兆候があれば早めに対応することが何より重要です。

HFpEFの方は心房細動をお持ちの方も多いと言われています。「心房細動について その1 症状と早期発見について」の記事もご覧ください。

HFpEFの方は心房細動をお持ちの方も多いと言われています。「心房細動について その1 症状と早期発見について」の記事もご覧ください。

心房細動について その1-症状と早期発見について

ガイドラインが改定され、SGLT2阻害薬は左室駆出率に関わらず、慢性心不全の患者さんに対して使用可能となりました

心不全のタイプ別に適切なケアを受けましょう

ご紹介したように、

ひと口に心不全といってもHFrEF・HFmrEF・HFpEFの3タイプがあり、それぞれ原因や治療方針に特徴があります。診断のためには心エコー検査(心臓超音波)でEFを測定する必要がありますが、当院ではその日のうちに心エコーなど各種検査を行う体制を整えております。「息切れや足のむくみが続いて心配」という方は、お一人で悩まずに一度ご相談ください。当院では循環器内科専門医が心不全を含む幅広い循環器疾患の診療にあたっています。また、予約不要でいつでも受診していただけますので、症状が気になるときにすぐご相談ください。早期に適切な対応をすることが、心不全の進行を食い止めることにもつながります。

- 専門医による安心の診療: 当院では日本循環器学会認定の循環器内科専門医が常駐し、狭心症・心筋梗塞や心不全、不整脈など専門性が必要な疾患にも対応しています。豊富な経験を持つ医師が丁寧に診察し、ガイドラインに準じた適切な治療をご提案します。

- 予約なしですぐ受診可能: 当院は予約制ではありません。体調に不安を感じたときにそのままご来院いただけます。

- 当日に検査が可能です: 心電図や心臓エコー検査などの設備を院内に備えており、必要な検査を当日中に受けていただけます。検査結果も踏まえて早期に診断・治療方針を立てられるので、早期の治療開始に繋がります。

心不全にはさまざまなタイプがありますが、いずれの場合も早期発見・早期治療が大切です。少しでも「おかしいな」と感じる症状があれば、どうぞお気軽に本多内科医院(横浜市神奈川区反町)までご相談ください。スタッフ一同、温かく丁寧な医療で皆さまの不安に寄り添い、安心して治療を受けていただけるよう努めています。お問い合わせは電話・メール・LINEなどからも受け付けておりますので、是非ご利用ください。

🏥 診療科:内科、循環器内科

🔷 総合内科専門医、循環器内科専門医

📍 Myクリニック本多内科医院(横浜市神奈川区反町4丁目27-1)

この機会に下記の当院公式LINEをご登録ください。ワクチンの予約に使用できる他、今後多方面での展開を考えております。

監修: Myクリニック本多内科医院 院長 本多洋介